|

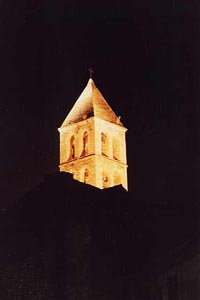

On raconte qu'autrefois, quand la rivière était en crue et les fragiles

premiers ponts emportés par les eaux tumultueuses, les hommes forts du village jetaient

le pain d'une rive à l'autre pour pouvoir le faire cuire car le seul four banal

autorisé était situé près de l'église sur la rive droite.

On raconte qu'autrefois, quand la rivière était en crue et les fragiles

premiers ponts emportés par les eaux tumultueuses, les hommes forts du village jetaient

le pain d'une rive à l'autre pour pouvoir le faire cuire car le seul four banal

autorisé était situé près de l'église sur la rive droite.

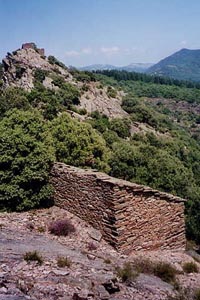

Une importante activité saint-gervaisienne, qui hélas également disparut,

fut celle des cloutiers. En effet, dans tout ce district minier, où la matière

première abondait (charbon et fer), il était facile de fabriquer des clous en

quantité plus ou moins importante.

Une importante activité saint-gervaisienne, qui hélas également disparut,

fut celle des cloutiers. En effet, dans tout ce district minier, où la matière

première abondait (charbon et fer), il était facile de fabriquer des clous en

quantité plus ou moins importante.  Ne cherchons plus la gare de ce petit bourg accueillant, qui maintenant a disparu au profit

d'une gendarmerie moderne. Elle se situait sur l'ancien tracé d'Andabre à

La Tour-sur-Orb qui se raccordait avec la ligne Paris Béziers via Clermont-Ferrand.

Elle desservait, jusque dans le début des

années 50, de nombreuses bourgades et zones d'activités qui peu à peu ont

du fermer leur portes. Telles les fonderies de Graissesac ou la fabrique de cloches de

Castanet-le-Bas où l'on y confectionnait il y a encore peu de temps les sonnailles,

petites clochettes cuivrées et typiques destinées aux chèvres et aux

moutons.

Ne cherchons plus la gare de ce petit bourg accueillant, qui maintenant a disparu au profit

d'une gendarmerie moderne. Elle se situait sur l'ancien tracé d'Andabre à

La Tour-sur-Orb qui se raccordait avec la ligne Paris Béziers via Clermont-Ferrand.

Elle desservait, jusque dans le début des

années 50, de nombreuses bourgades et zones d'activités qui peu à peu ont

du fermer leur portes. Telles les fonderies de Graissesac ou la fabrique de cloches de

Castanet-le-Bas où l'on y confectionnait il y a encore peu de temps les sonnailles,

petites clochettes cuivrées et typiques destinées aux chèvres et aux

moutons.